|

序:迎接宪法案例研习的新阶段

2019年全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会公布的备案审查案例中,地方性法规关于“交警查手机”的规定,被认为“不符合保护公民通信自由和通信秘密的原则和精神”。以此备审案例为开端,学界围绕我国宪法第四十条,就通信权展开了深入研究,并与法律实务展开了多层次互动。

根据宪法史资料,现行的1982年宪法起草时,仅将宪法第四十条的“通信”理解为“书信”,保护范围非常狭窄。显然,今日之通信方式较之四十年前已发生天翻地覆的变化。在数字时代,每个人早已成为赛博空间的“数字人”,人与人之间的通信模式也从实体的书面通信,转变为互联网平台的数字通信。蜂窝通信、微波通信、互联网通信等通信方式的革新,意味着对1982年宪法第四十条的原初理解无法全面保护通信自由和通信秘密,无法适应新的时空背景。因此,如何重新理解宪法第四十条有关通信权的规定,便成为摆在宪法理论和实务面前的一个棘手问题。除了“交警查手机”案例之外,法院根据民事诉讼法第七十条的规定调取当事人的通讯记录、监狱法第四十七条规定的对罪犯信件的检查等对于通信的干预措施是否符合宪法第四十条,同样受到理论和实务界关注。而且,相关讨论对互联网、大数据背景下的即时通信、群组交流等新场景中的实践问题,也有重要的学理价值,从而也引发了相关行业及其监管者的关注。围绕“交警查手机”备审案例的相关讨论,是宪法实践与理论良好互动,协力推进宪法实施的鲜活学术现象,值得归纳总结。

围绕“交警查手机”案例的学术与实务互动还具有某种界碑意义,或许标志着中国宪法案例研习进入了一个新阶段。

尽管宪法监督制度长期“鸭子凫水”,但中国宪法学者从来都非常注重宪法案例的研习。早在1999年,焦洪昌教授就主编了《宪法教学案例》一书,他在书中指出“以宪法为研究对象的宪法学,不仅要研究宪法的规范,还要研究宪法案例”。韩大元教授和莫纪宏教授主编的《外国宪法判例》,借鉴了外国宪法判例教学与研究的最新成果。这一阶段,由于中国没有违宪审查的成案,只能以违宪现象作为案例进行宪法分析,这些宪法案例教材中的内容仍然主要围绕外国宪法案例展开。针对外国宪法案例的研究,也逐步走向精细化。例如,针对美国的布什诉戈尔案,王磊教授编写的《21世纪法学系列教材教学案例:布什诉戈尔》,翻译了布什诉戈尔案的法院判决,并详细整理和分析了诉讼双方当事人及律师团队的诉讼意见,生动展现了美国司法审查的运作。

2001年的“齐玉苓案”,是我国宪法案例研习的重要分水岭。虽然“齐玉苓案”并没有直接引用宪法审查系争案件的合宪性,不构成严格意义上的宪法案件。但是,“齐玉苓案”让宪法学界更加关注植根中国本土的宪法实践,并对基本权利的基础理论及其在具体案例分析中的应用展开研究。王磊教授2003年出版的《选择宪法》以“齐玉苓案”为切入,总结了我国司法裁判中与宪法实施有关的案例与现实争议。韩大元教授于2005年出版《中国宪法事例研究(一)》,首次提出了“宪法事例”这一概念,这一丛书有意识地将中国社会中的法治实践作为对象展开宪法层面的分析。在韩大元教授、胡锦光教授的倡议下,从2006年开始,中国人民大学开始评选年度“中国十大宪法事例”。胡锦光教授主编《中国十大宪法事例评析》将这些年度事例及其评述结集出版。以上并不是完整系统的梳理,但从中不难窥见“齐玉苓案”以来我国宪法案例研习的繁荣。

就我本人而言,第一次作中国宪法事例的分析,是2006年针对网友恶搞电影《无极》而写的关于基本权利冲突的文字。2011年我开始开设案例研习课程,并引入“基本权利的保护范围——基本权利的干预——干预的正当化”等鉴定式案例的分析框架。近十几年来,有意识地提升法律案例分析的能力,以法学学术和法学教育服务于中国法治实践的探索,是众多法律学人的共同致力方向。鉴定式案例分析方法在各学科全面铺开,是其中重要的内容。这方面,中南财经政法大学的鉴定式案例研习营,北京大学、中国政法大学的师资培训班、案例分析比赛,以及中国人民大学2019年召开的“法学教育中的案例教学”,都是这种共识的体现。但就我本人参与的宪法案例研习而言,一个相当尴尬的现实仍然是中国本土宪法案例的匮乏。为了能够为宪法案例课提供教学素材,我选取德国联邦宪法法院的重要宪法案例,请学界同仁进行译介,形成了“德国宪法案例选释”丛书,现在已出版四辑,主题分别是“基本权利总论”“言论自由”“宗教法治”,“通信权与个人信息保护”。此外,我也运用“宪法事例”的观念,选择中国法治实践中的一些实践争议作宪法层面的分析,如针对“近亲属证人免于强制出庭”中的辩护权和婚姻家庭保护、机动车限行涉及的财产权问题等。但是,既有的宪法事例并非真实意义上的宪法案例,而是对法律争议中的宪法问题作“虚拟”的分析。

党的十九大以来,合宪性审查和备案审查工作迅速推进,中国法治建设进入“合宪性审查时代”。在法律草案的起草审议中的合宪性审查,以及备案审查工作中的合宪性审查,终于以“案例”的方式呈现出了众多法治实践中的合宪性、涉宪性问题。这为中国宪法学的研究提供了鲜活的真实素材,也对中国宪法学提出了新的要求。宪法学必须能够为宪法判断的作出提供科学体系化的学理预备,并且建构能够被普遍应用和重复检验的宪法案例审查框架。

“交警查手机”案例就是典型。我国宪法第四十条规定的通信自由和通信秘密,在我们所处的信息时代,呈现出了远超制宪者预见的复杂状况,牵涉几乎一切法律领域。在网络安全法和数据安全管理办法征求意见的过程中,我曾依据宪法第四十条对若干合宪性问题进行过分析。而在“交警查手机”案例出现后,杜强强、王锴、秦小建等学友的集中讨论,充分展示了通信权条款在解释方案和实践适用上的极为复杂困难的状况。笔者也不揣冒昧,撰文与三位商榷。我发现,尽管不同学者就具体案例的处理存在明显的观点分歧,但是,相关讨论基本建立在基本权利干预的“三阶层审查框架”基础上。我也以此“三阶层”审查框架为基础,分析了“交警查手机”案例中涉及的通信权问题。在相关讨论中,仅就通信权的保护范围,相关讨论就提出了多种解释方案。针对通信检查涉及的基本权利干预的形式要件——法律保留,针对宪法第四十条前后两句的不同规定,学者们也建构了不同类型的通信检查适用不同强度的法律保留的多种方案。但是总体上,讨论呈现出自觉运用基本权利案件审查框架,推进宪法案例分析体系化、规范化的方向。笔者还曾组织“通信权的宪法释义与法律实践”的学术研讨会,讨论非常热烈。以“交警查手机”案例为基础,宪法学上大大深化了对通信权本身的认识,并通过对宪法通信权条款的解释,来协调宪法与部门法相关规范。例如,民事诉讼法、证券法、监察法、网络安全法中都存在出于某种目的对公民通话记录或者通信记录进行调取的规定,对宪法通信权内容理解的深入,无疑有助于规范部门法中对通信权的限制措施。此外,从“交警查手机”案例开始的讨论,还推进了宪法学基础原理的研究。例如,针对其中的“法律保留”问题,第五届中国宪法学青年论坛专题讨论,收获满满。总的来说,这场从“交警查手机”备案审查案例开始的讨论,勾连了中国合宪性审查的理论与实践,极大推动了植根本土的基本权利教义学的发展。中国宪法案例研习不再高度依赖外国案例,也不再是“虚拟”的合宪性审查,而是基于真实案例的,能够促进学术与实务良好互动的有效学术积累。

备案审查案例是宪法研究的“富矿”。备案审查案例的出现极大丰富了中国宪法实践的研究视角,像“交警查手机”案例这样一个案子推进一个领域研究的情况并非个例。我相信,基于合宪性审查和备案审查案例推进理论研究,形成学术与实务互动,将会成为常态,而宪法的全面实施与国家治理的现代化,也将以此为重要的学术支撑。

负责“备案审查研究丛书”的王锴教授和郑磊教授,对于我将相关论文集结成书的想法,给予了大力支持。而众位作者,也都欣然授权。在此向各位学友表示衷心感谢。北京大学法学院博士生梁芷澄同学协助做了文集编纂的繁杂工作,在此也一并致谢。近年来,合宪性审查、备案审查案例普遍进入各高校法学院的课堂,我们希望,这本论文的编辑,也能为相关教学提供参考。

张 翔

2024年3月12日于陈明楼

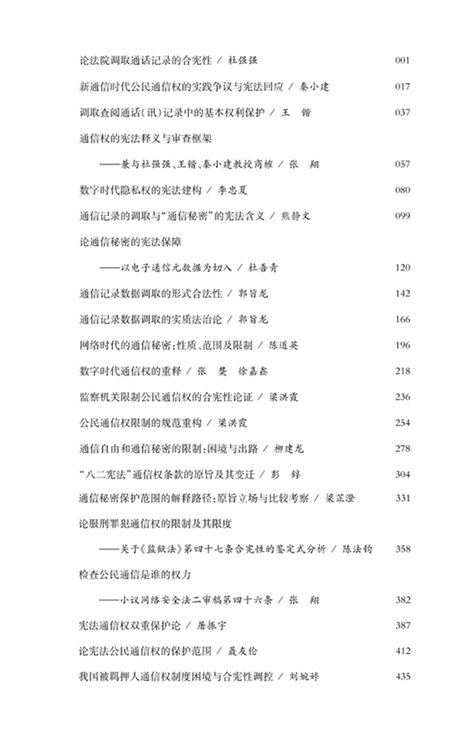

目录

|