|

一、问题的提出

这是一个数字化的时代。云计算、区块链、元宇宙、ChatGPT等种种数字科技纷至沓来,冲击着经济、政治、文化、社会等诸多领域,甚至已经具备了与人类“沟通”的可能。面对数字化浪潮,人们开始用一个新的概念——“第四次工业革命”——来指称。英国政府发布的《第四次工业革命监管政策》指出:这场革命的规模、速度、复杂性前所未有,它将搅动几乎每个国家的每个行业,也将为人群、地方、企业创造新机遇、新挑战。

基于学界“三代人权”的“前提性共识”,面对数字时代的科技迭代,一个看似符合直觉的推论是:人权也应更迭至第四代。在此背景下,有关“数字人权是第四代人权”的论断日益受到学界的关注。在马长山看来,信息革命是人权更迭的动因,导致新兴智慧社会构成对传统工商业社会的总体性替代,由此便产生了“第四代人权”。季卫东也认为,第四次工业革命会在相当程度上引发宪法体制的创新,包括人权保障的基本原理。张文显提出,随着第四次工业革命和经济社会的变革,新兴的“数字人权”将引领新一代人权,甚至“无数字,不人权”。这些论断的基本逻辑是:数字时代已经深刻改变了“人”,因此数字时代需要“数字人权”。当然,也有学者对上述论断持商榷态度。莫纪宏认为,对于“数字人权”能否在法理上有效证成并且成为“第四代人权”,在学理基础层面尚存不少疑惑。刘志强则从人性基点、价值取舍和代际划分等诸多方面展开了全面反思,提出“数字人权”不仅不构成“第四代人权”,甚至不宜作为人权的下位概念;“数字人权”的论证有泛化之嫌,本质是人权的异化;从社会系统论来看,数字与人权互相激扰,不可能融合。[5,6,7]这些反思性论述,同样构成了我们思考“数字人权”问题的重要视角。

学界有关“数字人权”的种种争论,主要聚焦于两个层面:其一,“数字人权”是不是人权?其二,如果答案为“是”,它是否构成新一代人权?前者涉及人权的证立,尤其离不开对“人”这个前提的讨论;后者以传统“三代人权”为前提,进而讨论人权是否更迭至第四代。二者环环相扣,依次递进,是“数字人权”之争所无法回避的“元问题”。相比于既有研究侧重于数字时代之“新”,本文试图从一个“旧”的视角切入上述问题:既然第四次工业革命也是工业革命,我们能否从“工业革命与人权”这个更为宏大的历史视野出发对人权迭代问题进行考察?数字时代并非无需“回望”,比如,从18世纪咖啡馆、沙龙提炼而来的公共领域概念,对于今天的流媒体、自媒体依旧具有深刻的解释力。同理,如果狄更斯笔下的英国工人与数字时代受制于“算法牢笼”的外卖员、网约车司机,都能够触动我们身为同类的“人”之悲欢,我们就有理由追问:“数字人权”的基本论证逻辑——“数字时代改变了‘人’所以需要新一代人权”——是否真的成立?

二、 工业革命与“数字存在”之问

人权概念自诞生迄今,其最经典的定义无疑是“人之为人所应有的权利”。正因如此,“人”是人权最重要的理论前提。“第四代人权”也遵循了这种论证逻辑。在论者看来,第四次工业革命已然深刻地改变了“人”,即把传统的自然人、生物人变成生活于现实/虚拟双重空间、以数字信息方式存在的信息人。换句话说,数字时代的“人”是具有数字属性的“数字存在”。这样的前提预设是否能够成立?讨论可由浅入深,分两个层面展开检视:一是外部视角,数字技术的影响是否真有如此之大?二是内部视角,数字技术能否改变“人之为人”?

(一) 外部视角:数字技术的真实影响力

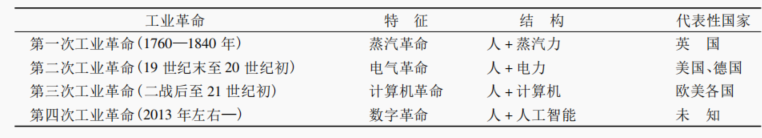

不少人可能认为,既然数字技术堪称第四次工业革命,足见其影响之大。所谓第四次工业革命,系源于德国政府所提出的“工业4.0”规划(Industrial

4.0),意指今天的数字技术革命,其意义堪比1760—1840年间的蒸汽革命、19世纪末至20世纪初的电气革命和始于20世纪60年代的计算机革命,是一场新的工业革命。3-4如果借助“人+力”的结构加以观察,四次工业革命可以概括如表1所示。

表1 四次工业革命情况简表

由表1可以发现:第四次工业革命虽已开始,但是在很大程度上是对未来的展望与构想。它与历史上的前三次工业革命尤其是第三次工业革命是有所区别的:第三次工业革命所称的数字技术,其实是以计算机和网络为核心的传统数字技术;而第四次工业革则是以人工智能(AI)为代表、以实现万物互联(internet of everything, IOE)为目标的新数字技术。4在万物互联的构想中,“互联”产生海量大数据,大数据依靠人工智能的分析,进一步滋养万物互联。在技术的协同与整合下,新产业、新业态、新模式会不断产生,从而“催生出许多以前只能在科幻小说中才能看到的有形创新成果”8。促使人工智能、云计算等理论构想真正走向现实的关键,是来源于2013年前后显卡(GPU)取代了中央处理机(CPU)在深度学习中的应用,使得海量数据训练速度大幅度跃升,进而逐渐突破制约人工智能构想实现的“大算力”瓶颈。然而,这种“AI之力”究竟能发展至何种程度,影响几何,这些都受制于大算力的发展水平。“AI之力”能否真正与历史上的前三次工业革命比肩,尚需更多的实证支持。

区分传统技术问题(包括已讨论多年的传统互联网问题)与展望中的新数字问题(如人工智能、区块链、元宇宙等),其意义在于区分数字技术的“真实影响”与“可能影响”,进而判断诸如“数字技术颠覆了工业文明时代的制度安排、思想观念和思维方式”乃至“无数字、不人权”之类的命题能否成立。无疑,传统工业革命的影响是真实且深远的。从蒸汽机、电灯、汽车、飞机、核技术,乃至计算机、互联网的发明,其意义不可谓不大,其影响也远未消退。相比之下,以人工智能技术为标志的第四次工业革命,目前至多处于起步阶段。在数学、物理等基础自然科学尚无根本突破的前提下,当前人工智能的发展在很大程度上依靠硬件“堆叠算力”,以致贸易战、显卡芯片断供都有可能严重制约其发展。法学界未雨绸缪,讨论“AI之力”可能造成的人权威胁,这固然是必要的。然而,在法理上,我们不应该混淆“预期可能存在的人权利益”与“现实的人权利益”,更不能把尚未实现的某些数字神话当作“数字人权”的建构前提。面对层出不穷的新技术、新名词,人权理论宜保持适度的冷静与距离,因为它们只是对“人+力”公式中“力”的观察(或想象),无法证成对“人”这个前提的改变。

上述是基于外部视角的分析,很可能遭到反驳。论者可能主张将传统数字技术与人工智能技术合二为一,统称为“第二次机器革命”9-13;论者也可以找到足够多的论据,证明数字技术的重大影响并非“可能”,而是日益成为“现实”。要真正回应“人是数字存在”这类命题,只论数字的外部影响是远远不够的。我们还需回到“人”的内部视角,看看数字技术能否真正改变“人权”的前提——“人”?

(二) 内部视角: 数字技术能否改变“人之为人”

自第一次工业革命以来,从李嘉图到马克思、熊彼特,一代代学者接续讨论着“人与机器(技术)”问题。其中,马克思带来了两点尤为重要的启示: 其一,他区分了人的应然与实然状态,认为技术绝对不可能改变人的“类本质”,反而有可能带来异化;其二,他认为人与技术并无根本矛盾,矛盾根源另有出处。

首先,在马克思的思考中,异化(Entfremdung)是与人的“类本质”(Gattungswesen)相对立的概念。在马克思看来,人类以自由为内核的“类本质”始终不变,而异化则是人对其“类本质”的背离,它包括如下4个方面:一是人的劳动成果被异化。“生产得越多,能够消费的越少:创造价值越多,自己越没有价值、越低贱。”49二是人的劳动本身被异化。“(人)在自己的劳动中不是肯定自己,而是否定自己;不是感到幸福,而是感到不幸;不是自由地发挥自己的体力和智力,而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。”50三是人的“类本质”被异化。“只有在吃、喝、生殖的时候,才觉得自己是自由的,而在运用人的机能时,却觉得自己只不过是动物。”51四是人与人的关系被异化。人作为人,在“同自身相对立的时候,也同他人相对立” 54。如果马克思写于1844年的话语能够跨越时空,触动一代代人对异化的反思,那么这就意味着人的“类本质”在历史长河中是始终不变的。无论在1844年还是今天,这种“应然”意义上的“人”之不变,是对异化批判的前提。倘若“人”可以随技术而改变,异化也将失去其根基。

其次,马克思认为异化的根源绝非“人—机”矛盾。《资本论》明确指出: 机器本身对工人的苦难没有责任。493不应当将矛头对准机器这种生产资料,而是应当对准其社会使用形式,508因为正是技术在资本主义情境下的应用,才会颠倒机器与人的关系,使人沦为机器体制的附庸。《1857—1858年经济学手稿》进一步从“一般智力”(general intellect)角度指出:正是由于科技被社会体系所吸收,才使人沦为了“自动机器体系”的“有意识的肢体”90,“科学通过机器的构造驱使那些没有生命的机器肢体有目的地作为自动机来运转,这种科学并不存在于工人的意识中,而是作为异己的力量,作为机器本身的力量,通过机器对工人发生作用”102。可见,机器只是异化的中介环节,我们批判的重心仍在于其背后的某种社会关系。这种逻辑不仅适用于传统工业革命,在脑力劳动已经基本取代体力劳动的数字时代,异化、“一般智力”等概念依然激发着对包括“数字资本主义”“平台资本主义”等的种种批判。在有关数字时代“新异化”的批判中,技术背后的社会关系——资本、平台的垄断权力等——依然被视为“新异化”的根源。马克思这种穿越时空的理论解释力,正是因为他没有执着于批判“机器”,而是能够透过这个中介,审视人与社会的根源性问题。

对于数字时代的“人与机器”问题,马克思给了我们两方面的深刻启示:第一,人的“类本质”不会变,更不能与异化相混淆;第二,新机器(数字技术)只是异化的中介,而非根源。一些论者一方面注意到了数字技术对人权的威胁,并以异化来指称这种威胁;而另一方面却又将“人”设定为“信息人”“数字存在”。这可能会造成技术逻辑与人性的混同,更混淆了人的应然与实然。如果仅仅因为人类生活、生产受到“数字”的重大影响,就可以将人视为“数字存在”,那么19世纪的人是否就是“机器存在”呢?有学者不无忧虑地指出:从“人的秉性”来看,数字技术仅仅代表着人类“智性”的单向度发展,但这种科技乌托邦却未必是值得追求的未来。更何况,以人工智能为代表数字技术究竟有可能发展成何种样态,迄今仍不确定。这种混同了“类本质”与异化的“人”,不仅难以为人权提供稳固的立足点,反而会将人权贬低为技术的附庸,从而消解了异化批判的逻辑起点。进言之,它可能将讨论囿于对“新技术”的支持与批判,却忽视了“新技术”背后更为根本的问题——人与社会问题——也许并不“新”,其根源更不在技术层面。比如,互联网巨头的垄断与“私权力”(private power),这是今天才有的现象吗?“网络暴力”背后不负责任的言论泛滥,是否与“公共领域”的缺失有关?这些人权问题看似很“新”,却可能是人类社会由来已久的“旧问题”在新技术环境中的放大。舍弃人文传统对这些问题的观察与思考,试图定义出一种新“人”作为起点,这恰恰可能会落入异化的“旧”陷阱,进而抛弃了前人对抗异化的思路与智慧。如此设定数字时代的人权起点是值得商榷的。

三、 工业革命与人权迭代之问

(一) “三代人权”的误导性

“人”不变,就意味着人权的基础不变。但论者可能会反驳:面对数字时代的种种新问题,即使“人”不变,作为保障手段的人权也可以“应时而变”。鉴于曾经的“三代人权”已是学界的“前提性共识”,蔡立东认为,在数字时代提出新的“第四代人权”,实现数字时代法律秩序的“转型升级”就有着充分的必要性。在此,笔者要追问的是:人权的“应变”等于人权的迭代吗? 如果“迭代”是指人权在数字时代发生“内涵逻辑的根本转向”,这是否恰恰在暗示传统人权并不具备应对技术变迁的能力呢?要彻底反思这种潜在的悖论,我们必须首先要检视“三代人权”这个前提是否正确。

作为“第四代人权”的理论根源,“三代人权”系由法国学者瓦萨克(Karel

Vasak)于1977年提出的。在他看来,“第一代人权”是消极权利,包括市民权(civil rights)和参政权,是消极地保护个人免受国家侵害的自由权;“第二代人权”是指积极权利,产生于20世纪的社会主义革命,包括经济、社会和文化权利;“第三代人权”是指集体人权,包括发展权、和平权、环境权、人类共同遗产权、人道主义援助权等连带权。应当承认,“三代人权”不乏开创性贡献。它为第三世界国家的人权斗争提供了话语资源;作为韦伯意义上的“理想类型”,它有助于分析人权的权利结构,尤其是权利主体、义务主体的结构性拓展;它将“历史”这一维度引入人权,使人权的观念变迁与人的历史实践发生了联结。因此,“三代人权”理论成为一种被广泛接受的通说,更被“第四代人权”论者奉为圭臬。反对者同样赞同这个前提,只是认为数字人权尚未突破“三代”范式。

然而,学界似乎鲜有探讨如下两个问题:“三代人权”是否真地构成一种前提性共识?它是否适合作为人权与工业革命(包括第四次工业革命)关系的分析框架?其实,简单观察即可发现:“三代人权”在断代时并未考虑工业革命的历史,甚至与任何一次工业革命都无关。将“第四次工业革命”背景下的“数字人权”接续其后作为“第四代”,本就不无“牛头续马嘴”之嫌。更何况,“三代人权”在学理上向来不乏批评之声,即使“数字人权”论者也不否认这一点。借助这些批评,我们或可反思:如果“四代”试图接续“三代”的历史,那么这种历史叙事在史实和史观上有无问题。

在史实层面,早有学者指出:“三代人权”划分在历史上是不准确的,在分析上是无益的,在概念上是误导的。51-58它未能把握住一些人权发展的关键历史节点。以工业革命为视角,这一缺陷尤其明显。比如,自由权(以人身、言论、财产权等为代表)、参政权(以选举权为代表)是同一代吗?著名学者马歇尔(T. H.

Marshall)同样对三大传统人权的演变作了考察。他将工业革命视为重要影响因素,因此得出了截然不同的时间线:自由权的历史比工业革命至少要早1个多世纪;到1832年(第一次工业革命末期),自由权“已经基本无异于今日”,那时“参政权才第一次蹒跚起步”。10类似地,认为社会权是20世纪才有的“第二代人权”,也与历史常识相矛盾:社会主义运动早在19世纪就已经蓬勃发展,正如杰克·唐纳利(Jack

Donnelly)所言:“随着选举权的扩大和工人阶级政治的不断发展,对于经济和社会正义的要求才逐渐汇入了政治主流”28。可见,“三代人权”在人权“断代”问题上不乏粗疏的史实错误,存在以“世纪”为单位的时间误差。这可能会在很大程度上误导我们对工业革命与人权史的观察,导致原本连续的、有内在逻辑的人权史被切割为孤立的片段。

在史观层面,更深层的问题在于人权“代际”(generation)思维本身。唐纳利指出:“代”的说法令人困惑。生物学上的一代产生下一代,因此必须先于下一代而存在;而技术上的“代”则更令人困惑。新一代技术代替过时的上一代技术,并且执行过时的上一代的功能。从人权不可分割、相互依存的观点来看,这两种解释都不着边际。170如果说代际隐含着一种新旧迭代的假设,那么它会进一步导致一种自我否定的逻辑,即随着时代变迁,“三代”终将过时,更迭为“四代”“五代”以至“N代”。然而,这种思维恰恰正是“第四代人权”所主张的:它将第四次工业革命视为人权史上从未有过、也无经验可循的“新事物”,因此才需要以人权“更新迭代”来应对。在代际思维下,人权无法应对技术变迁,甚至一有重大技术革新,人权就应当迭代。人们不妨可以追问:火车、飞机、电话、核技术……这些同样有着深远影响的技术,是否都让人权迭代了呢?此种代际思维,既破坏了人权的体系性,更否定了人权体系有应对技术变迁的能力。

因此,“三代人权”尽管经典,但不能不假思索地被视为前提。它的缺憾反而提醒我们:对于传统人权体系与工业革命之间的关联,尚有待深入的研究。目前,学界针对该问题的探讨较为少见。在反思“三代人权”的基础上,笔者拟提出一个初步的探索框架:对发展权、民族自决权等“第三代”集体人权,应另置于国际法中讨论,不宜与国内法问题混同;在国内法领域,应扬弃所谓“第一代人权”“第二代人权”中的代际思维,将人权视为一种整体结构,进而考察该结构与工业革命之间的关联。这个结构,由宪法学上较为成熟的自由权、参政权和社会权3部分所组成;其中,自由权具有双重影响:它既蕴藏着工业革命的激发动力,也潜伏着人的异化风险;而参政权的“积极参与”功能、社会权的“国家目标设定”功能,分别构成对异化的克服机制。这套架构,本身就有应对工业革命的强大潜力,不应以迭代视之。

(二) 自由权的“驱动”与异化影响

人权体系中最为古老的自由权,它的产生远早于工业革命,以英国为例,自由权的历史至少可以追溯至17世纪中叶的《人身保护令》。10它伴随着长达百年的反抗和限制绝对君权的历史,以“光荣革命”和1689年《权利法案》为标志,法治保障下的自由在英国得到正式确立,此时距离1760年第一次工业革命的发生尚有近1个世纪的时间。在制度经济学开创者道格拉斯·诺斯(Douglass North)看来,英国17世纪所确立的制度安排,正是其18世纪工业革命产生的根本动因。相比之下,技术创新的影响反而是次要的,因为技术、发明本身都是制度安排和组织设置的结果,而非其原因。6-7有限政府、法治约束、清晰产权,从制度层面共同构建出了一种“对权利的可信承诺”(credible commitment to rights)。如此,人们才可能信任国家不会任意剥夺自己的一切。有了“信任”这个重要的基础,稳定的经济预期、投资、市场的建立、金融体制改革等工业革命的前提才成为可能。诺斯的理论贡献在于:他改变了从偶然的技术革新中去寻找发生工业革命的原因,引导人们从权利与制度中去寻找原因。这样,对工业革命历史动因的解释,便从“技术”转移到了“人”身上。2

自由权作为工业革命的制度动因,既可以解释它为何最早在英国发生,也可以解释它为何没有率先发生在拥有帕斯卡、拉瓦锡等科学家的法国,以及经济发达的中国江南地区。在珍妮纺纱机诞生的年代(18世纪60年代),中国江南地区也出现了三锭纺车等技术创新。然而,江南却未发生资本市场化、工业化的转型,其后更与英国的发展轨迹渐行渐远。诺斯看到了技术创新背后对于自由的制度性保障,尤其是对财产权的保障。保罗·罗默(Paul Romer)也提出了类似的观点,认为技术创新并非仅仅源于科技发展的外部推动,而是“内生的”(endogenous),即它源于人有意识的选择,是市场选择与投资驱动的结果。市场的建立,同样离不开对自由的制度性保障。在此意义上,我们可以理解为何前三次工业革命发生的各国,无论技术如何进步,都从未将传统自由权迭代掉,反而都高度重视对于基本自由权的保障,比如20世纪美国互联网产业的起步与腾飞,正是《宪法第一修正案》乃至“230条款”保障的直接后果。古老的《宪法第一修正案》并未随着互联网的出现而“过时”,反而以其传统的内核为互联网产业的发展奠定了基础。类似例子表明,传统自由权解放生产力、促进创新与市场形成的驱动逻辑,在数字时代仍值得高度重视。忽视这方面的制度建构,第四次工业革命可能根本就不会在一个国家发生。

然而,自由权对“人”的影响可能是双面的:它既能解放“人”的自由、发展生产力,也可能以新的形式奴役“人”。在工业化背景下,它会导致“一些人的财富”与“大多数人的贫困”形成对立,产生新的“主人与奴隶”,甚至导致“个人的软弱比在荒野中更为无助”。107-108要透彻理解这个问题,就有必要结合马克思对异化的批判与人权分析。我们知道:传统自由权有着浓烈的“市民性”特征,亦被称为“市民权”(civil rights)。而这种“市民性”正是马克思人权理论中的关键维度。他认为,市民社会意义上的“人权”虽有对抗国家干涉的功能,但也是一种片面的、利己性质的“人权”,它只关涉私人利益,并最终表现为个人与其他人、个人对共同体的分离、疏远和对立。这种“自由”,是“人”作为孤立的、自我封闭的单子的“自由”,最终也会导致人权内部的矛盾。39-40根据这种“自由”,人们可以在18世纪没有双休日、每天工作10多个小时“自愿”地根据合同出卖劳动力。它打碎了封建桎梏,解放了生产力,催生了工厂、工业乃至国家的繁荣,也导致了工人的苦难;在今天,普通用户可以根据合同“自愿”地提供数据(搜索记录、购物记录等)、“自愿”加入“零工经济”,就像曾经的劳动力那样,成为数字经济繁荣背后的“柴火”。“人”自利意义上的“自由”是一种强大的驱动,它点燃着每一次工业革命的发生,却也伴随着“异化”的风险。

诚然,在第四次工业革命背景下,个人的自利“自由”很可能受人工智能、算法的操纵。然而人工智能本身没有自己独立的欲望(因此它不可能真正“自主”,否则便是灾难),欲望归根到底仍是“人”的。“数字圈地运动”与18世纪时的对象、内容或有不同,然而其驱动逻辑却一如往昔。投资挣钱、娱乐身心、自我表达、寻找“同温层”,只有通过权利建构去承认、保护人自利的“自由”,数字产业才有发展的动力;然而,在根本逻辑上,这种自由权“没有超出利己主义的人,没有超出作为市民社会的成员的人,即作为封闭于自身、私人利益、私人任性、同时脱离社会整体的个人的人。在这些权利中,人绝不是类存在物”42。因此,自由权中的“自利”面向一旦被过度放大,就有可能使“个人”与“人类”走向疏离。在数字时代,它会导致源于大多数人、应造福于大多数人的数据,在少数人的垄断下走向异化。对此,马克思的解决思路仍不无意义。他并不否认市民社会的自由权对于个人有着进步、解放意义,更不主张倒退回田园牧歌式的历史中,而是认为“人权”应当引入更高的维度:超越市民社会的利己、孤立形态,回归到“人”自身,认识到自身“固有的力量”是社会力量,并把这种力量组织起来,只有到那个时候,人的解放才能完成。46这也为我们克服自由权的异化风险、摆脱“少数人”与“大多数人”对立、进入更完整的人权结构打开了思路、是工业化时代的“人”沦为“弱势群体”的直接原因。

(三) 参政权的“积极参与”功能

“组织人的社会力量”,马克思这种对抗异化的构想,在人权体系中能否实现呢?要回答该问题,有必要首先澄清一个流传甚广的误解。类似于“三代人权”,把参政权(political

rights)归结为对抗国家的“消极”权利,这在学理上是非常可疑的。在德国学者耶利内克(Georg Jellinek)和日本学者芦部信喜的权利三分法中“免于国家干涉”(freedom from state)、“参与国家事务”(freedom to state)、“依靠国家实现”(freedom by state),这3种权利的逻辑根本不同。纵令提出“消极/积极”自由之分的伯林,及其理论源头贡斯当,他们所谓的“参与城邦事务的管理的自由” 27乃至“做自己主人的自由”179,很明显都是从“积极”角度来理解参政权的。因此,将参政权视为“消极”,是对其内涵的不当解读,更遮蔽了它应对工业革命的重要功能:通过赋权“积极参与”的“自主人”,抵抗工业革命对于弱势群体的伤害与异化。

参政权的这种“积极”功能,其后果在工业革命早期尚未充分显现,因此很难被观察到。在历史上,英国的参政权向来与绝大多数成年男子无关。即使在“光荣革命”后,它仍长期被贵族及其近亲垄断。1832年,在英格兰、威尔士1 400万人口中,享有选举权的只有30万人,约为2%,而享有被选举权的人数则更少。新工业城市如曼彻斯特等拥有大量工业人口,却完全没有向国会选派议员的权利。在英国工业革命蒸蒸日上的很长一段时间里,新兴的资产阶级、无产阶级都毫无参政权可言。相比于英国,法国自大革命时期就尝试建立普遍选举权,但其工业革命却迟迟没有发生。直到拿破仑帝国晚期、波旁王朝复辟后,法国的工业革命才蹒跚起步。从直观上看,参政权的有无,与工业革命并无必然的关联。

参政权对于工业革命的意义,要等到工业革命的“强势者”(资产阶级)和“弱势者”(无产阶级)正式形成后,才开始真正凸显。对于少数在工业革命中获利的“强势者”而言,参政的目的是为了维护有利于自身的产业政策;对于创造工业革命财富却承担其不利后果的“弱势群体”而言,参政是为了改变其所处的种种非人处境。恩格斯曾经对非人境况详加描述,指出部分穷人“只能以自杀来摆脱贫困,因为找不到别的出路”401,在这种情况下,如果国家的决策结构偏向于“强势者”而排斥“弱势者”这种偏颇的结构就会引发严重的社会动荡。1832年,英国首次议会改革,对包括工商业资产阶级在内的有产者进行了政治赋权,然而工人阶级却“一无所获”。正是这场改革,导致了英国工人阶级意识的形成、锐化,更进一步引发了以选举权普选性、秘密性、废除财产限制等为核心诉求的宪章运动。在这场无产阶级运动中,工人为争取参政权,发起了持续多年的请愿、游行、暴动等抗争。类似的,在欧洲大陆范围内,深受工业革命影响的工人、农民也构成了1848年欧洲革命的重要动因,其基本诉求同样包括了参政权。可见,在工业革命后风起云涌的社会运动中,政治赋权成为了弱势者的首要权利诉求。

参政权之所以对“弱势者”尤其重要,是因为它关系工业革命之后“人”是否拥有“我的生活与决定取决于我自己”意义上的“积极自由”。179-180提出这一概念的伯林曾为《自由论》撰写过一段导言,专门澄清世人对此问题的误解:片面的消极自由,可能会导致对弱势群体“大而持久的社会之恶”,因为“狼的自由往往是羊的末日”;同时,“民主的自我管理是人类的一种基本需要,是某种有其自身价值的东西,无论它是否与消极自由相冲突”。在此意义上,积极自由(回答“我是谁的主人?”)与消极自由(回答“我在什么范围内是主人?”)都是“普遍有效的”,两者不可偏废。36-40对于工业革命的弱势者,如果制度无法保障、反而排斥其“积极自由”,他们的“消极自由”也将同样失去意义,最终只能走向体制外日益激进的对抗;相反,如果对他们进行政治赋权,反而能让他们通过对产业决策的改变,走向温和的改良主义。 从19世纪开始,各国相继开始立法保障10小时工作制(乃至后来的8小时工作制)、最低工资、改善工厂待遇等。种种社会、经济权利,也是从这一阶段开始,逐步进入了宪法保障的视野。28这些成果,都是无产阶级积极参政后的结果。当然,这与无产阶级真正掌握政权、当家作主尚有距离,但参政权本身的“积极”意义是不可否认的。

总结而言,参政权对于工业革命的重要意义,就是通过赋权,使人作为“积极主体”参与决策,进而使控制其后果成为可能。如果说在资本主义国家参政权尚有不完备的虚假色彩,那么在社会主义国家公民通过积极参政来控制工业革命的后果,更属题中应有之义。无论哪一场工业革命,这种基础逻辑都不应被迭代。在数字时代,参政权真正的问题,不在于这种根本逻辑的改变,而是界定出“谁是弱势群体?”在早期工业革命中,弱势群体如“工人”的范围是相对容易界定的,但在今天,“赛博无产阶级”(cyber proletariat)则可能是弥散的。在“数字鸿沟”“接入沟—使用沟—知识沟”的不同影响下,究竟谁才是数字时代的弱势群体,在精准识别上愈发存在着难度。如果“谁来积极参与”这个前提未能解决,对数字工业革命的“纠偏”就会在主体层面出现问题。然而,这应被理解为参政权在数字时代所面临的挑战,而非变更其基本逻辑的迭代。一旦能够准确识别出“数字弱势群体”,对其参与进行赋权,激活其积极的“自主人”属性,依然是应对数字革命影响的重要思路。可以说,在自由权、参政权、社会权三者所组成的传统人权体系中,参政权发挥着枢纽性的关键作用。对于传统工业革命是如此,在数字时代依旧成立。

(四) 社会权与国家目标的设定

从起源上来看,社会权与工业革命后的生产、生活方式巨大转变存有紧密联系。然而,如何在工业革命背景下清晰界定“社会权”却殊为不易。根据龚向和的梳理,社会权的含义不下9种。在各国宪法中,社会权的形态也有着显著不同。比如在德国,《魏玛宪法》虽是社会权的鼻祖,但《基本法》却不再列举社会权,而代之以笼统的“社会国原则”;美国《宪法》文本中迄今没有社会权条款,但规定了“促进公共福利”,并在新政后通过社会立法规定社会权;我国《宪法》则在第二章中列举了诸项社会权,但对这些权利的理解需要结合《序言》《总纲》作体系解释。总之,社会权“因宪法制度、政治结构与历史传统的不同而呈现各异的形态”。比起自由权和参政权,社会权更加强调“依靠国家实现”的维度。因此,虽然笼统地看,社会权都是在“课予国家义务,来照顾社会经济中的弱者”,但要真正理解“社会权”的内在逻辑,我们必须区分不同类型的国家目标,进而展开讨论。

对于以“自由放任”为目标的国家,“社会权”很难有容身之所。这并不是说这类国家必然没有对弱者的“济贫”。事实上,从圈地运动到工业革命蓬勃发展的时期,英国先后颁布了《济贫法》《学徒健康道德法》《工厂法》《公共卫生法》等一系列社会立法。但值得注意的是,这种国家照顾弱势者的义务,不仅没有构成弱势者的“基本权利”,反而将弱势者变成客体,贬低为丧失权利的“非公民”。正如马歇尔所言:在当时,弱者只有“不再是真正意义上的公民,其要求才能得到满足”15,比如,在工业革命早期,贫民被关在济贫院,丧失了人身自由,也同时丧失了参政权;类似的,《工厂法》率先规定了妇女、儿童的10小时工作制,但“它刻意避免将这种保护直接给予成年男性——杰出的公民(citizen par excellence),以免削弱其缔结自由合同的自由权。15国家对弱者进行施舍式的“济贫”,与它维护、强化市民社会的自由竞争相辅相成,“因为它解除了企业在雇佣合同之外的所有社会责任,同时强化劳动力市场的激烈竞争”21。可见,“工业优先”“放任竞争”“施舍弱者”,这些不同的逻辑,完全可以并行不悖,相辅相成。在今天,如果将“工业优先”替换为“数字优先”,这种模式仍然适用。但在这种模式下对弱者客体化的“施舍”“济贫”,既没有把弱者真正当作“人”,也不是真正的“社会权”。

“福利国”或“社会国”逻辑的出现,为社会权的产生奠定了两方面的基础:一是国家目标的转型,二是国家手段的转变。就国家目标的转型而言,19世纪参政权的扩张,为工业革命中的弱势者提供了一种“潜在的权力”,进而扫清了社会权产生的障碍。27在英国,正是随着工人阶级的壮大,教育、医疗、社会保障等社会权成为“完整公民身份”的一部分,进而正式成为“公民的权利”。6在德国,俾斯麦了创造的三大社保制度——医疗保险、工伤事故保险和伤残养老保险,其动因同样是为了应对日益壮大的工人、农民运动,尤其是社会民主党所形成的政治压力。在无产阶级的政治压力下,“自由放任国”开始被反思,“社会国”开始出现,产生了追求“社会形成、社会安全、社会正义、社会衡平”的新的国家目标。国家目标的转变,进而导致了手段的转变,国家规制(regulation)开始大量介入社会领域。就功能而言,规制有助于制约工业化后形成大型企业,平衡这种“权力集中规模之大,让斯图亚特王朝的野心都相形见绌”的企业权利与个人的关系46;同时,通过规制,国家也能够通过包括赋权、再分配等在内的多种手段,以解决工业化后的社会问题,“权利束”因此成为可能。在国家目标与手段的双重转变下,教育、医疗、社保、住房等各领域的社会权得到了普遍的建立。不过,在福利国家,社会权仍然服务于资本主义。比如,受教育权能够为资本雇主提供更有价值的工人,高等教育则是提高本国竞争实力,成为对抗工业竞争对手的一种手段37;医疗、社会保障等社会权利也同样旨在为市场经济提供相对健康和有工作能力的劳动力。西方福利国家的社会权,依然是对资本主义制度的一种补充。

那么,在社会主义国家尤其是中国,社会权的制度逻辑是什么呢?要充分理解中国的社会权内涵,就不能忽略“社会主义国家”这个关键维度,更不能忽略我国对待弱势群体的基本态度。与西方福利国家不同,我国宪法以 “国家主人翁”(第42条第3款)而非“劳动力”的劳动者形象为基础。它并非源于资本主义国家之中无产阶级的议会政治压力,而是发生在人民已经掌握政权的背景下。它不是弱者(如无产阶级)请求国家给付“福利”的利益诉求话语,而是包含着民生保障、民主政治、国家建构的复合维度。这种意义上的社会权,要求国家为人民提供最低限度的生存发展条件,解决其后顾之忧;但它还有更高的维度,使其能够“管理经济、文化事业、社会事务”(第2条第3款);最终,使公民能够参与共同体生活,真正实现“人民当家作主”这一终极目标。在此意义上,中国的社会权对于工业革命自有其逻辑。这种逻辑无法仅从单独、个别的社会权(如受教育权、劳动权、社会保障权等)中寻得,而应从社会主义的、整体的社会权概念中才能加以把握。它既不是自由放任逻辑下“产业优先、施舍弱者”的“济贫”,也不是福利资本主义制度的补充,而是国家对工业革命中“弱者”(无产阶级)的赋权。这种赋权以民生保障、民主政治、国家建构为依次递进的目标,进而创造实现这些目标的“权利束”,以保障“弱者”真正地作为国家的“主人翁”为终极目标。我国《宪法》第二章所列举的社会权都是这种“权利束”,但它们并非对社会权内涵的穷尽列举,而只是实现上述目标的手段。随着科技发展与社会变迁,手段即权利束是可以增加的,但它并不是对已有权利束的否定或取代,更不是对社会权整体逻辑的迭代。数字时代的确会带来种种新挑战,比如,基于数字平台的互联网的“零工经济”(Gig Economy),带来了“按需工作”“点对点”地共享对实体商品或者资产的使用权等新模式。169;这些新模式的出现,很可能会撕开原本社会权为劳动者建构的防护网,使其重新沦为客体化的“劳动力”。然而,要弥补这些缺口,仍应回到而非放弃社会权的核心逻辑。在我国,已有一些法院在判决中,将数字平台掌握的送餐员数据视为一种“生产资料”,从而适用劳动法的保护。再比如,在数字确权问题上,对于数据基础设施、算法等“数字生产资料”,以及数字经济的收益分配,都可根据社会权的逻辑进行塑造,以服务于劳动人民对生产资料的控制。总之,社会主义的社会权逻辑,不应随着科技发展而“变”,相反,它以“应变”来控制科技的影响。

中国的社会权具有应对工业革命的结构性优势。这种“应变”结构可分为3个层面:整体社会权、个别社会权(权利束)和个别权利。整体社会权反映着社会主义国家对待其公民的目标与基本逻辑,它是稳定不变的。个别社会权的权利束作为实现手段,其清单允许调整。在数字时代,仅凭传统的劳动权、受教育权、社会保障权等权利束能保障“数字劳动者”的“主人翁”地位吗?在上述权利束清单里,显然应当增加基于规制而产生的“数据权利”以及“数字基础服务的权利”,如王锡锌所言:“(这类权利束)是国家履行积极保护义务、通过制度性保障对个人进行赋权的结果,本质是国家在‘保护法’理念下赋予个人的保护手段和工具”。值得注意的是,在这些权利束之下,囊括了知情选择权、查询权、删除权、更正权等具体权利。它们当然是一些“新”权利,然而,它们本身并不具备实体性和目的性法益。它们只是工具性权利,而非普遍的、绝对化的权利。也可以说,它们是“工具的工具”,服务于权利束的实现,更受制于社会主义社会权的根本目的与逻辑。个别的“工具”不应与整体的社会权相混淆。赋予“工具”不相称的过高定位,不利于国家根据具体场景进行政策实验以及调整。更重要的是,不能以工具之新,反推社会权本身的逻辑要更新迭代。否则,国家的规制理性就失去了约束、评价的尺度,进而导致任何一种规制工具,都可能被等同于社会权。

四、 数字时代人权的“不变”性

通过以上分析,我们可以回答本文最初的问题:在数字时代,人权是否会更迭为“第四代”?本文的结论是:无论哪一场工业革命,人权都不应被理解为迭代。一方面因为人权的前提——“人”始终是“人”,且始终没有改变;另一方面因为人权与工业革命的结构性关联维持不变。我们依然需要靠自由权来保护人的自利,驱动数字革命的发生的同时,还要警醒它的异化风险;靠参政权来确保“人”应对数字革命的自主性;靠社会主义社会权的“权利束”工具,使工业革命中的“弱者”真正成为“人”。相比于人工智能不断通过“深度学习”不断“拟人”,人权的逻辑则类似于“深度不学习”,是以其“不变”应对技术的“万变”。也正因如此,人权才有资格作为各时代都能发挥作用的“基本权利”。

上述结论是否意在否定“第四代人权”论者的创新努力呢?绝非如此。在问题意识上,本文高度认同“第四代人权”论者对数字时代的种种担忧,也认同论者的一些重要理念:如何既发展人工智能、提高其预测能力,同时又尊重和保障人权,特别是如何保障全面数字化时代权利被数字技术限制的弱势群体的权利。只是在论证路径上,本文认为目前的“第四代人权”论证不够重视传统,反而可能导致人权的悖论。“另起炉灶”“弯道超车”式的迭代思维,或许适用于智能手机,但却并不适用于人权。自由权、参政权、社会权“三位一体”的传统人权框架,本身就可以平衡数字技术发展与人权的关系。在这一点上,以欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)为代表的人权保障模式,更多偏重于“自由权”,而其在“参政权”“社会权”方面并不完备。相比之下,社会主义中国具有更为完整、平衡的人权体系,通过赋予弱势群体以主人翁地位而保障其权利,因此具有应对工业革命的体系性优势。本文的商榷重点仅仅在于:应扬弃升级迭代思维,而是在继承我国既有人权体系的前提下,充分发掘这个传统应对工业革命的潜力,作“内容增量”式的创新。

对于后续讨论,本文可能的方向性贡献有三: (1) 保护“人”的前提不动摇。“数字存在”很可能是人的异化,坚持“人”不变,才是更恰当的理论起点。同时,“机器”(数字技术)本身不应被视为问题的根源,我们应透过“机器”,看到背后的“人”。 (2) 维护(而非破坏)既有的人权体系,从整体结构出发,考察人权与工业革命的结构性关联。本文对自由权、参政权、社会权的探索是初步的,但这种结构框架,足以容纳种种数字时代的新问题。比如,时下热议的“数字确权”问题,就可以将之置于自由权的逻辑下解读,一方面考虑它对数字产业、技术创新的解放与驱动作用,另一方面关注其中的异化风险;再比如,参政权的基本逻辑虽然不变,然而,谁是数字时代的“弱势群体”?比起原先的工人、农民,数字时代的“弱势群体”范围更为弥散也更难界定。(3)

如何根据中国社会权所设定的国家目标去设计权利束以及不同规制工具?在对种种“新”问题的解答中,维护传统体系、逻辑的“不变”,反而有助于对数字时代提出新的问题,探索新的答案。人权的“不变”并不会导致其固步自封,反而蕴藏着许多新的知识增长点。

主张数字时代人权的“不变”,也是为了让它能更合法理地“应变”。法律终究离不开解释学。从学术观点到法律实践,必不可少的一步就是通过语言去实现古今的“视域融合”,这也是本文作者一贯主张的哲学诠释学立场。当前,如何在数字时代背景下科学诠释《中华人民共和国宪法》第33条“国家尊重和保障人权”的规范内涵,是数字法学研究者普遍关切的基础理论问题。本文认为,要真正做到数字时代的人权保障“于宪有据”,我们应当以“人”的不变为基础,在接续马克思主义人文传统的同时,回应“人”作为宪法的根本规范;把数字时代的新问题放置在传统人权的整体结构中,依照传统人权的法理展开面向新问题的解释。总之,重视传统人权之“本”,不会妨碍我国数字时代的人权理论、实践之“新”。 |